発達特性のある子やグレーゾーンの子どもと関わるとき、親や先生方が最も悩むのは「どう声をかければいいのか」「どう関係を築けばいいのか」ではないでしょうか。

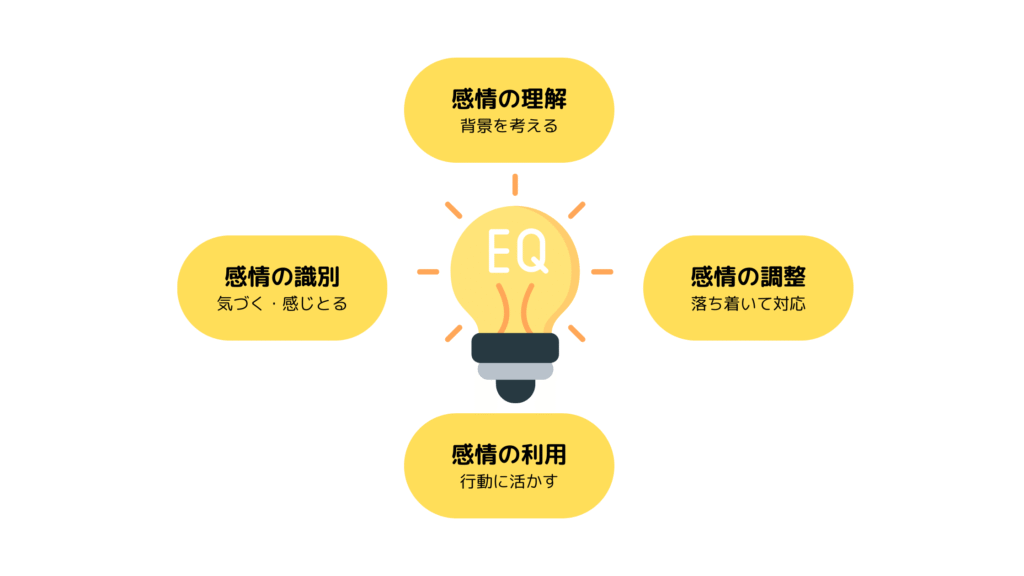

そのときに大きな力になるのが EQ(心の知能指数)=感情を理解し、調整し、活かす力 です。

単なる心理学的知識ではなく、日常の場面で「子どもと大人双方の安心を支える力」として使うことができます。

EQの4つの力を子ども対応で活かす具体例

① 感情の識別(サインを読み取る)

- 場面例:遊びの最中に他の子にイジワルをする子。

- 対応の視点:その行動の奥に「不安」や「もっと関わってほしい」という感情が隠れているかもしれません。

- 対応の工夫:「何か心配なことがある?」と、行動の背景にある気持ちを言葉にする。

👉 行動の表面だけでなく、「感情のサイン」を識別することが第一歩です。

👉 具体的なケースは note の [子どものこころの声:イジワルは“もっと見てほしい”のサイン] などもご覧ください。

② 感情の理解(背景を推察する)

- 場面例:集団活動に入れず固まってしまう子。

- 対応の視点:「消極的」「わがまま」ではなく、感覚過敏や失敗することへの恐れが背景にあることも。

- 対応の工夫:「ちょっとドキドキしているのかな」「失敗が心配なんだね」と気持ちを代弁する。

👉 感情の理解があると、強めの指示や放任ではなく、安心を与える関わりに変わります。

👉 具体的なケースは note の 真面目な子ほどもじもじする?その姿に隠れた子どものこころなどもご覧ください。

③ 感情の調整(支援者が落ち着きを示す)

- 場面例:かんしゃくやパニックを起こした子に、大人も焦って声を荒げてしまう。

- 対応の視点:まず支援者自身が呼吸を整え、落ち着いた態度を保つことが最優先。

- 対応の工夫:「大丈夫、ここにいるよ」と短い言葉で伝えるだけでも、子どもは大人の安心感を受け取ります。

👉 EQの調整力は、子どもだけでなく大人自身のセルフケアにも直結します。

👉 簡単にできるケア方法は HP記事 [チョコチョコストレスケアで身体と心をゆるめよう!] にもまとめています。

④ 感情の利用(行動につなげる)

- 場面例:ゲームで負けて泣いた子。

- 対応の視点:悔しさは「努力した証拠」であり、次の挑戦へのモチベーションに変換できる。

- 対応の工夫:「くやしいね。でも次はこうしてみようか」と伴走することで、感情を成長の力にできます。

👉 感情は「抑えるべきもの」ではなく、「学びに活かすもの」。それを伝えるのが支援者の役割です。

発達支援の現場で見えてきたEQの力

私が長年の支援の中で実感してきたのは、

「感情を理解することが、子どもに安心を与え、大人に自信を与える」

ということです。

- 「やめなさい!」と行動だけを叱っても悪化する。

- 「悔しかったんだね」と感情に寄り添うと、表情が落ち着く。

こうした小さな違いが、全体の空気を変えていきます。

まとめ

EQの4つの力(識別・理解・調整・利用)は、子ども対応の場面において 子どもの行動理解 と 大人の安心した対応 の両方を支えます。

EQの4つの力(識別・理解・調整・利用)は、子どもの行動理解と、大人が安心できる対応の両方を支えます。

私がEQを伝えたい理由はただひとつ。

「親や先生方が安心して子どもに関わることで、子どもも大人もお互いを大切にできる社会を広げたい」からです。

EQは知識ではなく実践。ぜひ、日々の場面で取り入れてみてくださいね。